Die Übersicht über alle Facetten von Storytelling finden Sie im Hauptartikel.

Gute Geschichten sind kein Zufall. Sie enthalten Bausteine, die zusammen Spannung erzeugen. Storytelling Elemente wie Held und Ziel, Auslöser, Konflikt, Gegenspieler, Mentor, Wendepunkte und Wandel geben Ihrer Erzählung Struktur und Zugkraft.

In diesem Beitrag zeige ich, welche Bestandteile jede starke Story braucht, warum innere wie äußere Konflikte unverzichtbar sind und wie Sie diese Elemente wirkungsvoll einsetzen.

Kennen Sie die langweiligste Geschichte der Welt? Sie ist schnell erzählt:

Eine Familie ist glücklich.

Und wird noch glücklicher.

Happy End.

All drama is conflict. Without conflict you have no action. Without action you have no character. Without character you have no story.

– Syd Field, US-amerikanischer Drehbuchexperte

Pures Glück ist schön, aber langweilig. Viel interessanter ist es, wenn es zu Schwierigkeiten und inneren sowie äußeren Konflikten kommt. Bei interessanten Geschichten will der Held unbedingt etwas und hat Schwierigkeiten es zu bekommen. Er muss kämpfen, scheinbar unüberwindbare Hürden und Gegenspieler bezwingen und alles geben, um sein Ziel zu erreichen.

Warum ist das so reizvoll für das Publikum? Erinnern wir uns: Geschichten werden verfolgt, damit man etwas daraus lernen kann. Es geht darum, aus den Konflikten Lehren abzuleiten, die man vielleicht einmal selbst nutzen kann.

Sobald der Mensch in außergewöhnlichen Situationen ist, schaut er blitzschnell in sein Erfahrungs-Archiv (man könnte auch sagen: in sein Geschichten-Archiv) und sucht danach, wie sich andere in dieser Situation verhalten haben oder was er von ihnen lernen konnte.

Geschichten sind also eine Entscheidungs- und Lebenshilfe. Das ist der Grund, warum dramatische Geschichten mit Konflikten viel besser ankommen als Geschichten, in denen alle happy sind.

Storytelling Elemente: Hindernisse gehören unbedingt dazu.

Viele Autoren wissen genau, dass sie den Helden erst durch die Hölle schicken und die Spannungskurve dramatisch in die Höhe treiben müssen, bevor sie das Happy End ansteuern dürfen. Denn je größer die Anspannung, desto befriedigender ist die Entspannung am Ende.

Wer dem Publikum allerdings das Happy End verwehrt, der muss mit Kritik an seinem Werk rechnen. Es gibt Regisseure, die halten ein Happy End für kitschig und entscheiden sich daher lieber für ein Ende, bei dem der Held nicht ans Ziel kommt. Das ist eine schlechte Entscheidung, die das Publikum verärgern dürfte. Die Zuschauer zittern mit und hoffen auf ein glückliches Ende, werden dann aber enttäuscht. Nein, das ist keine schöne Geschichte. Ich rate davon ab.

Ebensowenig kann ich empfehlen, auf Drama in der Geschichte zu verzichten. Denn dann ist man schnell bei der Wir-sind-glücklich-und-werden-noch-glücklicher-Geschichte. Das ist wenig mitreißend. In der Praxis jedoch werden solche Geschichten häufiger erzählt, als man denkt. Vor allem Unternehmen scheuen sich, ihre eigene Geschichte mit Brüchen und Schwierigkeiten darzustellen.

Liest man auf den Webseiten von Unternehmen den Bereich „Firmenhistorie“, dann reiht sich meistens ein Erfolg an den nächsten und ein Meilenstein an den anderen. Eine interessante Geschichte aber lebt genau vom Gegenteil: von den Niederlagen, den Herausforderungen und Katastrophen, die man erfolgreich überwinden konnte.

Storytelling Elemente: der Mensch.

Betrachtet man die Reportagen des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL, dann kann man daran eine Erzählweise von Geschichten ablesen, die sie besonders lebendig und anschaulich macht. Der Spiegel schreibt seine Reportagen gerne wie ein allwissender Erzähler und betrachtet dabei Menschen.

Der Spiegel weiß alles – das suggeriert das Magazin zumindest in seinen Texten. Die Erzähler rücken dicht heran an den Helden ihrer Geschichte und versuchen, das grundsätzliche Geschehen mit allen Hintergründen, Anlässen und Auswirkungen an diesem Helden festzumachen.

„Spiegel Leser wissen mehr“, lautet ein alter Slogan des Magazins. Der Leser soll das Gefühl haben, ganz nah am Geschehen zu sein.

Wenn zum Beispiel die Börse durch einen Insiderhandel erschüttert wird, dann wäre es typisch für den Spiegel, sich an die Fersen eines Traders zu heften und zu schildern, was er erlebt. Dabei scheint der Spiegel wirklich alles bis ins letzte Detail zu wissen. Umwiel Uhr er seinen ersten Kaffe trank, wieviel Grade der Kaffee hatte, wen er dann um wieviel Uhr angerufen hat, mit wem er heute morgen auf keinen Fall sprechen wollte und so weiter.

Die übergreifende Börsen-Affäre wird also über einen einzelnen Helden veranschaulicht und konkret greifbar gemacht. Ein alter Slogan des Magazins lautete: „Spiegel Leser wissen mehr“. Genau dieses Gefühl soll dabei beim Leser entstehen. Auf diese Weise möchte der Spiegel seinen Mythos als DAS führende Nachrichtenmagazin stärken.

Der Witz ist: Mache besonders gelungenen Reportagen im Spiegel waren frei erfunden. Der Journalist Claas Relotius hat für den Spiegel und andere Medien Texte geschrieben, die er sich zusammengedichtet hat. Trotzdem kann man vom SPIEGEL den folgenden Grundsatz lernen: Nichts interessiert Menschen so sehr wie Menschen. Deshalb handeln gute Geschichten von Menschen in bestimmten Situationen. Das wichtigste und zentrale Element einer interessanten Geschichten ist daher immer den Mensch.

Die Rolle des Menschen bei fotografischen Geschichten.

Im Bereich der fotografischen Bildsprache ist dieses Prinzip sehr ähnlich und daher sehr eindrucksvoll wahrnehmbar. Auch hier geht es darum, nahe am Menschen zu bleiben und exemplarisch anhand einer menschlichen Geschichte das große Ganze bzw. die größeren Zusammenhänge anschaulich zu machen. Gute Beispiele dafür liefert Jahr für Jahr das Pressefoto des Jahres. Es zeigt in der Regel einen Menschen, an dessen Schicksal man eine dramatische, große Geschichte ablesen kann.

Beim World Press Photo Award 2025 etwa wurde das „Pressefoto des Jahres“ an die Fotografin Samar Abu Elouf vergeben. Ihr Bild zeigt den neunjährigen Mahmoud Ajjour, der auf der Flucht vor einem israelischen Angriff in Gaza schwer verletzt wurde und beide Arme verlor.

Storytelling Elemente: der Held.

In Geschichten geht es fast immer um Veränderungen. Ein Held sieht sich einem Konflikt (einem Problem, einer Herausforderung, einem Auftrag) ausgesetzt, den er lösen muss. Dadurch kommt es zu einer Veränderung.

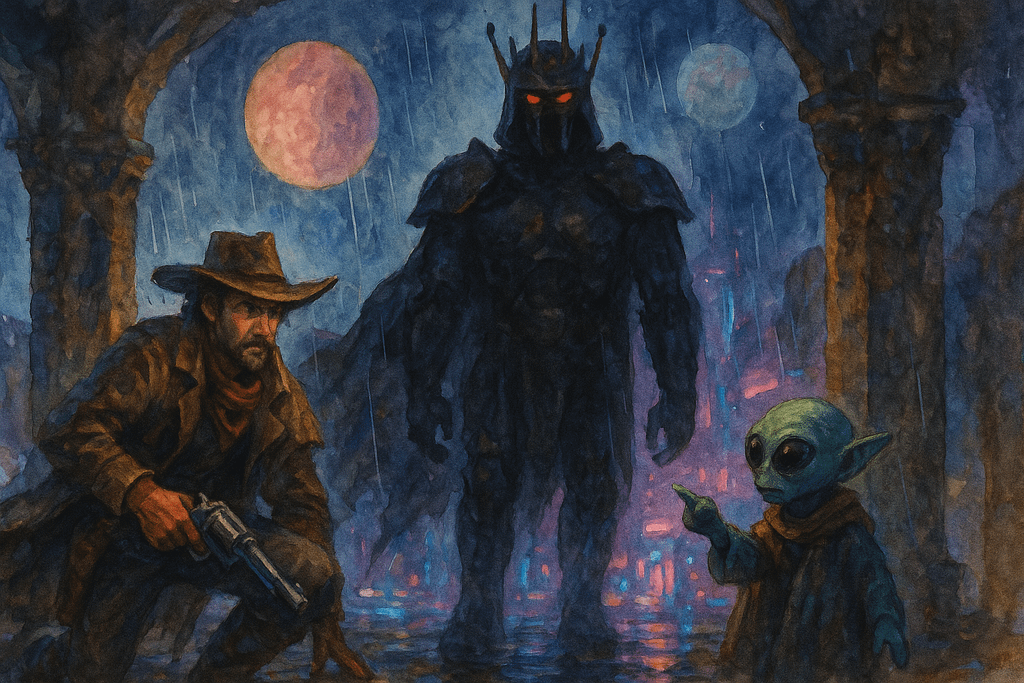

Hier ein einfaches Beispiel: Ein böser Zauberer und seine Krieger überfallen ein Königreich. Der Held muss eine Krone beschaffen, mit der der König sein Volk einigen kann, um die Angreifer zurückzuschlagen. Der Held überwindet alle Hindernisse, beschafft die Krone, die Bösen werden besiegt. Happy End.

Die Veränderung kann sich sowohl außen sichtbar, als auch innerlich abspielen. Häufig muss sich der Held selbst verändern, um am Ende erfolgreich sein zu können. Es geht oft um eine charakterliche Transformation.

Status-quo: Wir lernen den Helden kennen. Er ist häufig eine Identifikationsfigur.

Konflikt: Der Held will etwas unbedingt – und hat Schwierigkeiten, es zu bekommen. Klar, wenn der Held leichtes Spiel hätte und sofort erfolgreich wäre, dann wäre die Geschichte schnell zu Ende und langweilig. Spannend wird es erst dadurch, dass der Held Hürden überwinden muss. Oft muss er sich gegen einen Gegenspieler durchsetzen (Antagonist = Gegner, Widersacher. Protagonist gegen Antagonist).

Veränderung: Der Held ist erfolgreich und bewirkt eine Veränderung (kann innerlich oder äußerlich sein, beides ist auch möglich).

Der Mentor (Enabler, Guide, Meister, Unterstützer).

Als Held hat man es alles andere als leicht. Das ist das Prinzip einer dramatischen Geschichte. Deshalb gibt es ein weiteres Element, das dem Helden zur Seite steht: der Mentor. Er oder sie überzeugt, motiviert oder inspiriert den Helden. Der Mentor vermittelt dem Held Wissen oder Fähigkeiten. Er bietet seine Hilfe an. Zum Beispiel in Form von magischen Gegenständen. Er rettet den Helden – und kann sich sogar für den Helden opfern.

In Geschichten, die Unternehmen erzählen, nehmen die Unternehmen gerne die Rolle des Mentors ein. Firmen sehen sich gerne als Möglichmacher, als Enabler. Mit unserem tollen neuen Sportschuh gewinnst du das Rennen. Mit unserem Lippenstift bis du unwiderstehlich. Mit unserem Tee bist du tiefenentspannt.

Der Mentor ist ein sehr häufiges Element in Geschichten. Beispiele: Gandalf, der Graue, hilft Frodo in Herr der Ringe. Robbin unterstützt Batman. Mr Miagi unterrichtet Karate Kid. Morpheus unterstützt Neo in der Filmreihe Matrix. Und Meister Joda übernimmt die Ausbildung des jungen Skywalkers.

Muss jede Geschichte einen Mentor haben? Nein, absolut nicht. Geschichten funktionieren auch ohne Mentor. Die Storytelling Elemente Held und Gegenspieler dagegen sind fast schon zwingend notwendig, um Spannung zu erzeugen.

Storytelling Elemente: der Gegenspieler (Antagonist).

Der Gegenspieler ist ein Storytelling Element, das für zusätzliche Dramatik und Spannung sorgt. Dem Protagonisten steht ein Antagonist gegenüber. Seine wesentliche Aufgabe ist es, das, was der Held will, durchkreuzen zu wollen. In der Regel steht der Held für das Gute. Also muss es auch jemanden geben, der das Böse verkörpert. James Bond und Dr. No, die edlen Jedi-Ritter und die durchtriebenen Sith Lords, die Avengers und Ultron, Engel gegen Teufel. Es ist immer die alte Geschichte: Gut gegen Böse.

Der Gegenspieler sorgt für zusätzliche Reibung. Ihn zeichnet aus, dass er mindestens ebenso fähig und mächtig ist wie der Held selbst. Meistens werden Gegenspieler sogar weitaus überlegener angelegt, um die Spannung zu erhöhen. Der Held muss den eigentlich völlig überlegenen Gegner überwinden, um ans Ziel zu kommen.

Bei jedem James Bond Film ist von der ersten Minute an klar: Na sicher doch! 007 wird wieder einmal die Welt retten und den Bösen besiegen. Aber damit das nicht zu langweilig und zu offensichtlich ist, muss zunächst eine gewisse Fallhöhe aufgebaut werden. Die Welt steht am Abgrund. Der Plan des Schurken ist perfekt. 007 hat eigentlich keine Chance mehr. Erst aus dieser Situation heraus ist es spannend, der Geschichte zu folgen. Wie schafft es James Bond, erneut erfolgreich zu sein?

Notwendig ist ein solcher Boss-Gegner nicht. Gerade kurze Geschichten kommen auch ohne dieses Element aus. Aber: Keine gute Geschichte kommt ohne Konflikt aus. Der Gegenspieler ist nur eine besonders starke Form davon.

Das waren die wesentlichen, klassischen Storytelling Elemente. Weitere Bestandteile gibt es von Geschichte zu Geschichte individuell unterschiedlich.

Weitere Impulse finden Sie in meinem Buch: Das Buch für Ideensucher. Denkanstöße, Inspirationen und Impulse für Kreative. 2. Auflage. Jetzt mit Ideen fürs Storytelling.

Über den Autor

Philipp Barth ist freier Texter für Premiumzielgruppen und Autor. Seit Jahren hilft er etablierten Unternehmen und aufstrebenden Marken dabei, ihre einzigartigen Geschichten zu finden und so zu erzählen, dass sie im Gedächtnis bleiben.

Kurzprofil: 13 Jahre Texter und Creative Director bei Jung von Matt, über 100 Auszeichnungen, Autor von drei Marketingbüchern, ADC-Mitglied.

Referenzen: BMW • Mercedes-Benz • IWC. Mehr Details auf der Startseite.

Schwerpunkte: Accessoires • Mobility • Finanzen • Immobilien • Claims & Namings