Storytelling bedeutet, Informationen in Form einer Geschichte zu vermitteln. Ein Protagonist hat ein Ziel und muss Hindernisse überwinden, um es zu erreichen. Storytelling sorgt für Aufmerksamkeit, schafft Verständnis und bleibt im Kopf.

Eine gute Geschichte hört sich jeder gerne an. Wer sie erzählen kann, hat im Kampf um die Aufmerksamkeit seiner Zielgruppe einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Sometimes we think people are motivated by money or power, these very concrete incentives. But they are also motivated by stories.

– Barack Obama

In diesem Storytelling Leitfaden erfahren Sie, was eine erstklassige Geschichte ausmacht und warum sich Menschen gute Erzählungen bis zu 22 Mal besser merken können als bloße Fakten. Sie lernen, wie Sie selbst spannende Storys entwickeln, die Ihr Publikum von Anfang an fesseln. So werden Sie nicht als nerviger Verkäufer wahrgenommen, sondern als unterhaltsamer, hochwillkommener Geschichtenerzähler.

Inhalt des Storytelling Guides von Philipp Barth:

Auf dieser Seite erfahren Sie:

- Was ist Storytelling?

- Warum wird Storytelling so gehypt?

- Warum lieben Menschen Geschichten?

- Welche Vorteile hat Storytelling?

- Wie erlebt das Publikum Geschichten?

- Welche Rolle spielen unsere Spiegelneuronen?

- Was passiert beim Storytelling im Körper der Zuhörer?

- Warum wirken Cliffhanger?

Auf den Unterseiten von philippbarth.com erfahren Sie:

- Storytelling Aufbau: Welche Struktur haben Geschichten?

- Storytelling Elemente: Welche Bestandteile hat eine gute Geschichte?

- Storytelling Erfolgsfaktoren: Was macht Geschichten interessant?

- Storytelling Techniken: Wie kommt man auf gute Geschichten?

- Business Storytelling: Wie nutzt man Geschichten im Geschäftsleben?

- Storytelling für Luxusmarken: Wie Geschichten Vertrauen schaffen – und verkaufen.

- Das Buch für Ideensucher – mit Storytelling

Warum wird Storytelling so gehypt?

Storytelling ist ein Thema, dem seit einigen Jahren nahezu magische Kräfte nachgesagt wird. Das ist etwas verwunderlich, denn das Erzählen von Geschichten ist so alt wie die Menschheit. Schon die Bibel ist im Wesentlichen eine Sammlung von Erzählungen. Der Punkt, der dem Thema Storytelling heute so viel Rückenwind beschert, ist folgender:

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen sich Geschichten bis zu 22 Mal besser merken können als Fakten. Das sagt zum Beispiel Stanford-Professorin Jennifer Aaker.

Wenn ich mich also vor ein Publikum stelle und einen PowerPoint-Vortrag mit Bulletpoints halte, dann bleibt bestimmt etwas hängen, zumindest im Kurzzeitgedächtnis. Wenn ich den Leuten aber eine interessante Geschichte erzähle, die in eine Botschaft mündet, dann komme ich auf diese Weise mit etwas Glück und Geschick wesentlich weiter: nämlich bis ins Langzeitgedächtnis. Jackpot!

Die Kraftquelle des Storytellings: Warum lieben Menschen Geschichten?

Wir Menschen sind süchtig nach Geschichten. Wir haben zwar unzählige Fernsehprogramme und eine große Auswahl an neuen Kinofilmen, aber das reicht uns noch nicht. Wir brauchen immer mehr. Deshalb haben Anbieter wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ auch so viel Erfolg. Sie versorgen uns mit immer neuen Geschichten.

Kaum ist Game of Thrones auserzählt, startet Vikings durch. Ist Vikings zu Ende, geht es mit The Mandalorian weiter. Und so weiter. Ein Ende wird es niemals geben, denn unser Durst nach Geschichten kann nicht gestillt werden. Zeit und Geld sind die einzigen Schranken, die unsere Sucht regulieren.

Diese Sucht hat einen guten Grund: Früher hing das Überleben eines Menschen von Geschichten ab. Die Menschen haben sich am Lagerfeuer versammelt und sich zum Beispiel Geschichten vom bösen Säbelzahntiger erzählt, der im grünen Tal hinter dem Dreizackberg lebt und alles frisst, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Diese Information war extrem wichtig und wurde über Geschichten verbreitet.

Geschichten hatten und haben außerdem die Funktion, ein Weltbild zu vermitteln.

- Warum ist die Welt, wie sie ist?

- Was soll das Ganze?

- Und was hat das alles mit mir zu tun?

- Wie soll ich mich verhalten?

- Was passiert, wenn ich das nicht möchte?

- Was passiert, wenn ich gegen die Regeln verstoße?

- Wo kommen wir her?

- Wo gehen wir hin?

Existentielle Fragen wie diese lassen sich gut über Geschichten beantworten. Geschichten haben also eine wichtige Funktion und können viel mehr sein als bloße Unterhaltung.

Die Welt, in der wir leben, ist komplex. Ein weiterer Vorteil von Geschichten ist, dass sie Komplexes einfach verständlich veranschaulichen können.

Welche Vorteile hat Storytelling?

Geschichten handeln fast immer von Menschen. Oder von Tieren bzw. Dingen, die menschliche Eigenschaften haben. Schließlich interessiert den Menschen nichts so sehr wie der Mensch. Aus diesem Grund sind Geschichten fast schon automatisch emotional. Sie stellen ein Thema anschaulich dar.

Wenn Eltern zum Beispiel ihrem Kind sagen: Sei brav und ärgere die Nachbarin nicht, dann ist das eine sachliche Information. Das geht oft zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Emotional, anschaulich, nachvollziehbar und merkfähig wird die Information, wenn die Eltern sie in einer Geschichte verpacken.

Zum Beispiel in der Geschichte von Max und Moritz, die der Witwe Bolte sieben Streiche spielen und am Ende dafür büßen müssen. Der Autor, Wilhelm Busch, verpackt in seiner Geschichte eine glasklare Botschaft: Wer sich so benimmt wie Max und Moritz, mit dem wird es ein schlimmes Ende nehmen: „Aber wehe, wehe, wehe! / Wenn ich auf das Ende sehe!“.

Die Vorteile von Geschichten:

- Sie sind interessant und unterhaltsam

- Sie sorgen für Aufmerksamkeit

- Sie stellen Sachverhalte anschaulich dar

- Sie können Komplexes vereinfachen

- Sie bleiben im Kopf

Wie erlebt das Publikum Geschichten?

Geschichten aktivieren unser geistiges Holodeck. Was ist ein Holodeck? Dieser Begriff stammt aus einer Folge der Science-Fiction-Serie „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“. Auf der Enterprise gibt es einen Raum, in dem der Computer die unterschiedlichsten Situationen simulieren kann. Von der Jazzkneipe bis hin zu einem französischen Weingut. Alles ist darstellbar. Und zwar so, dass die Besatzung in diese täuschend echt wirkende Umgebung hineingehen und mit ihr interagieren kann. Das Ganze sieht so aus, als wäre es echt.

Wenn wir nun einen Roman aufschlagen oder uns ins Kino setzen, dann aktivieren wir unser eigenes Holodeck. Wir befinden uns dann in einem geistigen Übungsfeld, in dem wir uns über unsere Spiegelneuronen automatisch in die Geschichte hineinversetzen. Wenn wir uns mit dem Helden identifizieren können, erleben und fühlen wir mit.

Kleine Zwischenfrage: Mit welcher Art von Helden können sich die meisten Menschen identifizieren?

Untersuchungen zeigen, dass zwei Drittel gewöhnliche Menschen als Helden bevorzugen. Eigentlich logisch, denn gewöhnliche Menschen sind uns selbst am nächsten. Nur ein Drittel bevorzugt Promis oder CEOs als Helden einer Geschichte. Der Normalo ist daher weit als Held verbreitet. Er lebt ein normales Durchschnittsleben und wird plötzlich aus seinem Alltag gerissen und auf eine abenteuerliche Reise geschickt.

Welche Rolle spielen unsere Spiegelneuronen?

Wir durchleben die Geschichten nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Das kann man nachweisen.

- Ist etwa im Roman von einem Rosengarten die Rede, der einen lieblichen, süßlichen Duft verströmt, dann wird in unserem Gehirn der olfaktorische Cortex aktiviert, der für Gerüche zuständig ist.

- Beschreibt der Autor einen hellblauen Himmel mit kleinen weißen Wölkchen, die zusammen an die Form eines Schafs erinnern, dann aktiviert diese Beschreibung unseren visuellen Cortex.

- Eine schallende Ohrfeige nehmen wir mit unserem sensorischen Cortex wahr.

- Und wenn der Held fliehen muss und wegrennt, dann kann man messen, dass diese Darstellung unseren motorischen Cortex aktiviert.

Das heißt: Wir sind zwar in Wirklichkeit nicht dabei, aber unser Körper reagiert so, als wären wir es. Wir befinden uns in einer Simulation, in einer Übung. Das Ziel dabei: Sammle Erfahrung.

Wenn jemand am Lagerfeuer eine Geschichte erzählt, findet etwas statt, was man eine neuronale Kopplung nennt. Darunter versteht man eine Gleichschaltung der Gehirne. Man ist sozusagen auf der gleichen Wellenlänge und mit dem Geschichtenerzählen verbunden.

Allerdings ist das nur dann der Fall, wenn der Erzähler unsere Sprache verwendet. Benutzt der Erzähler Worte, mit denen wir nichts anfangen können und die uns irritieren (etwa wissenschaftliche Fachbegriffe), dann sind wir schnell wieder raus aus der Geschichte.

Abends, wenn ich abgespannt bin, greife ich instinktiv nach einem Edgar Wallace, bin im Nu in der Handlung, vergesse den ganzen Jammer des Alltags, bin froh und mutig.

Konrad Adenauer

Was passiert beim Storytelling im Körper der Zuhörer?

Wer sich mit dem Helden einer Geschichte identifizieren kann, der will erfahren, wie die Geschichte ausgeht. Das ist zunächst einmal eine bloße Behauptung. Doch diese Behauptung kann man belegen. In Untersuchungen haben Wissenschaftler herausgefunden, was im menschlichen Körper passiert, wenn man einer Geschichte folgt.

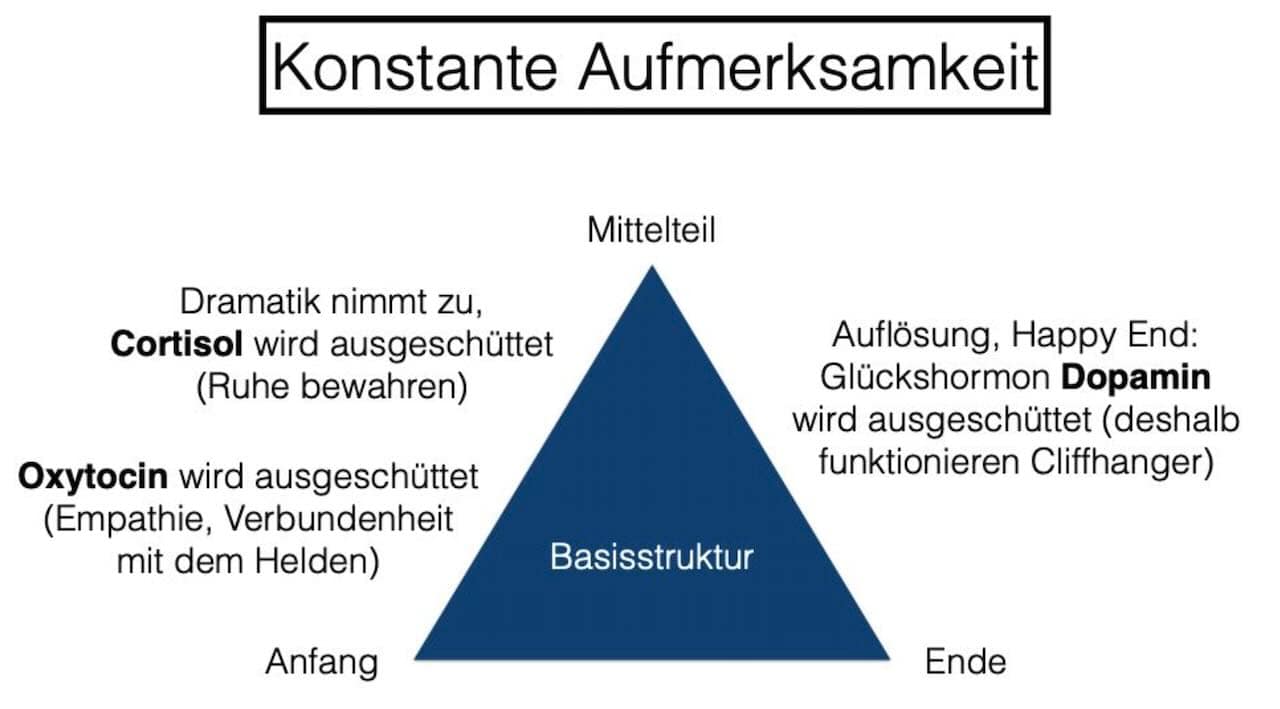

- Am Anfang der Geschichte schüttet der Körper Oxytocin aus. Das ist ein Bindungshormon, das die Empathie und das Verbundenheitsgefühl mit dem Helden erhöht. Oxytocin hilft uns also dabei, uns noch besser in den Helden hineinzuversetzen.

- Die Geschichte nimmt ihren Lauf, die Dramatik steigt. Nun schüttet der Körper Cortisol aus. Das ist ein Stresshormon, das uns hilft, die Ruhe zu bewahren und unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren.

- Wenn es am Ende der Geschichte ein Happy End gibt und der Held sein Ziel erreicht, wird das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Diese Dopamin-Ausschüttung ist der Grund, warum wir der Geschichte bis zum Ende folgen. Auf die Anspannung muss eine Entspannung folgen. Wir atmen durch und auf. Puh! Das ist gerade noch mal gutgegangen. Super! Wir freuen uns für den Helden, fühlen uns erleichtert und sind glücklich.

Warum wirken Cliffhanger?

Jetzt verstehen Sie vielleicht, warum Cliffhanger so viel Macht über uns haben. Darunter versteht man eine Geschichte, die so endet, dass wir unbedingt erfahren wollen, wie es weitergeht. Wir brennen auf die Fortsetzung.

Gut beobachten kann man das zum Beispiel bei Serien wie Game of Thrones. Hier hat jede Folge ein hochdramatisches Ende, das plötzlich abbricht und den Zuschauer fragend zurücklässt. Er möchte nun unbedingt erfahren, wie es weitergeht. Oder anders gesagt: Sein Körper möchte unbedingt mit dem Glückshormon Dopamin belohnt werden. Aus diesem Grund funktionieren Serien mit Cliffhanger so hervorragend.

Ein anderes Beispiel: Im Newsletter enden Sie am Wendepunkt und öffnen eine Frage („Welche Entscheidung rettet das Projekt?“). Die Auflösung teasern Sie für die nächste Ausgabe des Newsletters an.

Erfahren Sie noch mehr über Storytelling:

- Storytelling Aufbau: Welche Struktur haben Geschichten?

- Storytelling Elemente: Welche Bestandteile hat eine gute Geschichte?

- Storytelling Erfolgsfaktoren: Was macht Geschichten interessant?

- Storytelling Techniken: Wie kommt man auf gute Geschichten?

- Business Storytelling: Wie nutzt man Geschichten im Geschäftsleben?

- Storytelling für Luxusmarken: Wie Geschichten Vertrauen schaffen – und verkaufen.

Weitere Impulse finden Sie in meinem Buch: Das Buch für Ideensucher. Denkanstöße, Inspirationen und Impulse für Kreative. 2. Auflage. Jetzt mit Ideen fürs Storytelling.

Über den Autor

Philipp Barth ist freier Texter für Premiumzielgruppen und Autor. Seit Jahren hilft er etablierten Unternehmen und aufstrebenden Marken dabei, ihre einzigartigen Geschichten zu finden und so zu erzählen, dass sie im Gedächtnis bleiben.

Kurzprofil: 13 Jahre Texter und Creative Director bei Jung von Matt, über 100 Auszeichnungen, Autor von drei Marketingbüchern, ADC-Mitglied.

Referenzen: BMW • Mercedes-Benz • IWC. Mehr Details auf der Startseite.

Schwerpunkte: Accessoires • Mobility • Finanzen • Immobilien • Claims & Namings

FAQs zum Storytelling:

1) Was ist Storytelling?

Storytelling ist die strukturierte Vermittlung von Informationen als Geschichte – mit Protagonist, Ziel, Konflikten, Höhepunkt und Auflösung. So werden Fakten bedeutungsvoll und merkfähig.

2) Warum funktioniert Storytelling so gut?

Geschichten aktivieren Emotion und Vorstellungskraft. Unser Gehirn koppelt sich an den Handlungsverlauf (Aufmerksamkeit), ordnet Fakten ein (Verstehen) und speichert sie leichter (Erinnerung).

3) Wofür eignet sich Storytelling im Business?

Für Marke und Marketing, Sales-Präsentationen, Leadership & Change, Recruiting/Employer Branding sowie Investor- und Stakeholder-Kommunikation.

4) Was ist der Unterschied zwischen Storytelling und Copywriting?

Storytelling liefert das Narrativ (Sinn & Struktur), Copywriting übersetzt es in konkrete Handlungen (Klick, Kauf, Kontakt). Beides gehört zusammen.

5) Welche Struktur hat eine gute Geschichte?

Set-up (Ausgangslage), Auslöser, steigende Konflikte, Höhepunkt, Auflösung – optional mit „Hook“ zu Beginn und klarem Call-to-Action am Ende.

6) Heldenreise, Freytag oder 3-Akt – welches Modell soll ich nutzen?

Wählen Sie das Modell, das zu Ziel und Format passt: 3-Akt für Klarheit, Freytag für Dramatik, Heldenreise für Transformation. Wichtig ist Konsistenz, nicht Dogma.

7) Was sind typische Fehler beim Storytelling?

Zu viele Fakten ohne Konflikt, unklare Botschaft, fehlender Spannungsbogen, inkonsistenter Ton, kein Bezug zur Zielgruppe – und kein klarer nächster Schritt.

8) Wie messe ich die Wirkung von Storytelling?

Aufmerksamkeits- und Engagement-Signale (Watch-Time, Scrolltiefe, Dwell-Time), CTR, Conversion-Rate, qualitative Resonanz sowie Brand-Search/Direct-Traffic.

9) Was ist der Unterschied zwischen crossmedialem und transmedialem Storytelling?

Crossmedial: gleiche Geschichte in verschiedenen Medien (z. B. Buch, Film, Hörspiel). Transmedial: ein Universum mit vielen eigenständigen Geschichten und Perspektiven.

10) Wie beginne ich konkret?

Definieren Sie Ziel, Zielgruppe, Kernbotschaft und Konflikt. Skizzieren Sie die fünf Stationen (Set-up → Auslöser → Konflikte → Höhepunkt → Auflösung) und formulieren Sie einen klaren Call-to-Action.